【前回の概要】

・ゲーム/シーズン開始直後の主城(初期配置)近辺の土地を『占領』した後は、ゲーム画面をスワイプして東西南北に自勢力を拡大(=高Lv土地の『占領』=領地化)していく必要があるが、

“どの方角へ向かうか?” は『地図』コマンド or 自由ズーム機能で周辺の地形を確認してからの方が良い。

⇒ 特殊地形『河』がある場合は、対岸への部隊移動には『埠頭』を占領する必要があり、特殊地形『山』がある場合は、迂回もしくは「山脈の切れ目」を見つける必要がある。

〔山脈に関しては『他の出生州』or『資源州』との境界線になっている場合があり、その際の行軍ルートは『関所』のみとなる。

また、『埠頭』・『関所』いずれも行軍可能なのは「占領した同盟 or 当該同盟と『友好』関係を結んだ同盟所属メンバー(以下「味方」)のみ」である。〕

・他プレイヤーの主城が自主城付近にある場合、

「他プレイヤー方面の高Lv土地を先取りすべく土地『占領』を進める」か、

「揉め事を避ける為に反対側へ土地『占領』を進める」かは、個人のプレイスタイルや所属同盟の方針に左右されるが、

万が一土地を巡る揉め事が発生した場合は、基本的に(個人チャット機能による)当事者間対応」を求められる。

・(プレイヤーが操作する部隊は『1マス進む毎に『士気』が1低下し、『士気』低下で与ダメージ率も低下する』仕様の為)NPC土地守備軍の武将Lvや兵力差が拮抗している場合は無理に戦闘は行わず、目標座標上で待機して士気回復を待った方が兵損を減らせる。

⇒ 長距離行軍を行う場合は、『君主殿Lv4』で開放される『工兵舎』&『軍務舎』を昇格させることで大地図上に『幕舎』を建築する事が可能となり、『幕舎』に動員(=『派遣』)した部隊は行軍速度が100%上昇(=行軍時間が50%短縮)および士気消耗が0となる。

〔『体力』の消費はー15で変わらず。ただし、「一度『派遣』した部隊を途中で行軍停止させることは出来ず、『派遣中止=出発地点への帰還』となる」仕様に要注意。〕

(前回の概要 終わり)

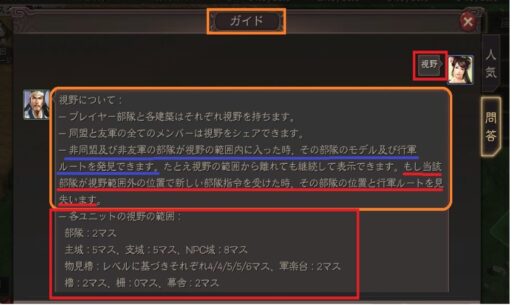

1)今回は、(自分に交戦の意思は無くても)他プレイヤー部隊との接触に際して非常に重要となる『視野』システムについて、「AIガイド・孔明先生」の説明を基に紹介したいと思います。

~『視野』について:~

① プレイヤー部隊と各建築は、それぞれ視野を持ちます。

☆各ユニットの視野範囲……

部隊:2マス、主城・支城:5マス、NPC城:8マス、

櫓:2マス、 柵:0マス、 幕舎:2マス、

※ 物見櫓:建築Lvに応じて、4~6マス、軍楽台:2マス

(こちらの建築物は、同盟「盟主・副盟主・指揮官」のみが『築城』可能な『同盟建築』となります。)

【参考】『三國志 真戦』公式コミュニティサイト「戦略家幕舎」より 2022年 1月27日付記事 「建築機能」

② 同盟と友軍(=『友好』関係を結んだ同盟)の全てのメンバーは視野をシェアできます。

〔「誰かが視認した他プレイヤー部隊は、※特に操作の必要無く味方(=同じ同盟 or『友好』同盟メンバー)全員が視認可能」となります。〕

③ ☆非同盟(=同盟無所属)及び非友軍(=『友好』関係を結んでいない同盟)の部隊が視野の範囲内に入った時、その部隊のモデル(≒「特殊兵科」を含む兵種)及び行軍ルートを発見できます。

④(一度視認した他プレイヤー部隊は)たとえ視野の範囲から離れても継続して表示できますが、

もし当該部隊が視野範囲外の位置で新しい部隊指令を受けた時、その部隊の位置と行軍ルートを見失います。

例)他プレイヤーA氏の部隊が「X地点に向かって行軍している」のを発見した場合、「X地点への行軍」を続けているうちは視野範囲外に移動しても視認可能だが、 視野範囲外で「X地点への行軍」以外のコマンドを実行した場合は、自分のゲーム画面上から視認不可となります。

(「部隊がいなくなった/遠ざかった」だけとは限りませんので、要注意。)

2) ①(ゲーム開始早々は「主城の『視野』範囲5マス」が有効となっている為意識しづらいですが、)大地図上で画面を少しフリックすると座標マスが明るい部分〔=赤枠の中、主城の4方向とも同様〕と、座標マスがやや暗い部分〔=赤枠の外全域〕となっています。

(※主城ユニットは「4+3+4=11マス」で構成されており、

“中央の1マス” を基準座標としている=主城外周も視野範囲にカウントされている模様の為、実際の主城視野範囲は『4マス』となっています。)

②視野範囲を広げる実例として、主城(座標1028,8)範囲外の「Lv2糧食」土地(座標1021,9)へ部隊を行軍させてみます。

この時「部隊をタップすることで、各マス上に表示される点線」が、『(当該部隊の)行軍ルート〔出発座標 →目標座標〕』となります。

※配信開始から4周年を迎えた2025年5月19日(月)現在、

(2021年のリリース当初から変わらず)部隊の行軍ルート=「どのマスを通るか?」は(おそらく最短ルートを)自動で決定され、プレイヤーが手動で操作/微調整することは出来ない仕様となっています。

〔ゲームが進行しPvP戦/同盟間戦争が始まった際に、「櫓の攻撃範囲」や「柵の衝突回避」など “通過したくない座標マス” が指定された行軍ルートにある場合は到着目標座標をずらして二段階行軍を行う必要があります。〕

③ 部隊が「主城視野範囲」から離れて目標座標へ近づくと「部隊の視野範囲2マス」が有効となり、「視野範囲外」だったやや暗い座標が「視野範囲」=明るい座標表示となりました。

④ 目標座標(=「Lv2糧食」土地)に到着した部隊は『停留』状態となり、次のコマンドを命令するまでその場に留まります。

(『停留』中の部隊は「士気」と「体力」が回復しますが、主城『待機』や幕舎『動員』中の部隊は士気100に戻る為、体力のみが回復します。)

⇒ この『停留』中の部隊の視野範囲2マスに味方以外の他プレイヤー部隊が入った場合、当該部隊の兵種および行軍ルートを視認する操作が可能となります(※味方部隊は最初から視野範囲外にいても確認可能です)。

筆者注)上記画像では「主城の視野範囲5マス」と「部隊の視野範囲2マス」が重なって明るい表示が連続していますが、部隊が通り過ぎたマスについては再び「視野範囲外」=やや暗いマス表示に戻ります。

〔「部隊が “行軍した” 座標マス」ではなく、あくまでも「部隊が “居る” 座標マス」を軸に視野範囲は発生します。〕

また、(リアリティの追求 or たまたまなのかは不明ですが)ゲーム『画面設定』を「3D表示」にしていると、視野表示が一層暗くなる模様です。

【参考】「座標1021,9(=「Lv2糧食」土地)に部隊停留中」の『2Dモード』視野表示

⇒「同座標に部隊停留中」の『3Dモード』視野表示

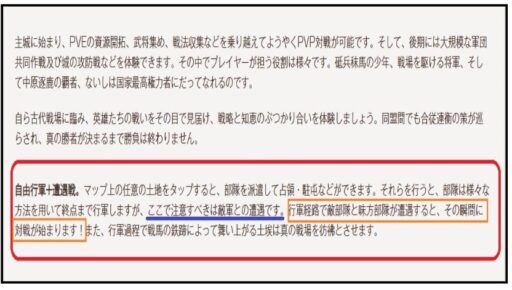

3)前回記事で紹介した通り、自主城周辺の土地をあらかた『占領』した後は東西南北に部隊を進める必要がありますが、

『視野』システムを把握していないと「画面上に他プレイヤー部隊が見えない=他プレイヤー部隊が目標座標付近にいない」という錯覚に陥りやすい為、(本当にいない場合もありますが)注意が必要です。

なぜなら、NPC戦は自らの意思でコマンド実行することによって戦闘発生しますが、他プレイヤーとのPvP戦は同一座標に部隊が重なることで自動的に発生する仕様となっている為です。

(味方プレイヤー同士の部隊が重なった場合は、戦闘回避される仕様となっています。)

【参考】『三國志 真戦』公式コミュニティサイト「戦略家幕舎」より2021-05-25付記事

リアルな三国時代、百万マスのマップで成し遂げられることとは

例1)自分の主城最寄りのLv3石材(座標1269,874)でレベリング中の部隊が、『帰城』し忘れてログアウトした(≒ ゲーム画面から目を離した)結果、行軍中の他プレイヤー部隊に3部隊ともなぎ倒された個人戦報。

〔“既に戦闘発生済み” の為、相手プレイヤー部隊編成もログに残ります。〕

シーズンによっては、「同じ陣営プレイヤーと交戦しても、戦果を得られません」と表示され、武将EXPも戦功も獲得出来ません。

例2)自分の主城最寄りを『停留』中の騎兵部隊と、他プレイヤーの弓部隊がニアミス。

〔「姜維隊(停留)」のロゴに隠れてしまっていますが、相手部隊の兵種は戦闘発生前でも(部隊アイコン&プレイヤー名右隣のマークで)確認可能となっています。 ※武将編成・兵力・戦法などは識別不可です。〕

視野範囲に入った他プレイヤー部隊のアイコンをタップすると、「出発座標+目標座標=行軍ルート(どのマスを通って目標座標まで行くのか?)」を確認することが出来ます。

筆者注) PvP戦が始まった際は「敵部隊がどこに行こうとしているのか?」は非常に重要な情報となりますし、時には『多人数のプレイヤー部隊が1カ所に集結する前に、相手の行軍ルートに自部隊の有利兵種を停留させて戦闘で叩く』といった戦術も求められます。

ちなみに、上記部隊の行軍目標座標(870,1030)は「(資源州へと繋がる)Lv7関所」前となっていました。

直線距離だと下画像の通りですが、山や河がある場合は自動的に迂回する行軍ルートになります。

例3)自主城付近のLv6土地目指して?、他プレイヤー部隊が南下。

(空地占領2マスが消えて、さらに2マス下がってきています。)

※郭淮隊を「Lv3石材」の占領=他プレイヤー占領土地の2マス範囲に向かわせた際には。既に部隊を移動させたのか視野には写っていません。

4)もし、『(意図的な行軍妨害を想定していない)行軍事故』が発生してしまった場合は、明確なルールとしては規定されていませんが『勝った側のプレイヤーが個人チャットで謝罪の一言を入れる』のが通例(?)となっています。

ただし『行軍事故』はあくまでもゲーム仕様〔=偶発的に起こってしまう出来事〕なので、「謝罪しても寛大な返信をしてくれる」プレイヤーから「ぶつかっても謝罪せず普通にプレイする」プレイヤーまで対応は多種多様です。

(さすがに「大げさに事を荒立てようとする」プレイヤー様には、筆者はまだお目にかかっていませんが……。)

(まとめ)

① 味方以外の他プレイヤー部隊がゲーム画面上で視認出来るのは、自分 or 味方プレイヤーの視野範囲に入った時だけ。

〔味方プレイヤー部隊は、何もしなくても視認可〕

② 視野範囲に入った他プレイヤー部隊は、「プレイヤー名・所属同盟・部隊兵種・出発座標・目標座標・(目標座標までの)行軍ルート」を確認することが出来る。

〔行軍ルートは手動操作不可。また、武将編成や兵力は戦闘発生時のみ確認可〕

③ 味方以外の他プレイヤー部隊と自部隊の座標が重なると、自動的に戦闘発生する。

〔「1マス進む為に要する時間は基本15秒」仕様の為、衝突1秒前までに自部隊が『行軍中止』コマンドを実行すれば戦闘自体は回避可能。

※長距離行軍の『幕舎派遣』は、行軍中止すると出発地点への自動帰城となる為要注意・〕

④ 万が一予期せぬ部隊衝突=「行軍事故」が起こった/起こしてしまった場合の対応は、(明確なルールが存在しない、回避困難なゲーム仕様の為)プレイヤーのモラル?次第。

前回記事にて「主城から離れたLv4土地攻略の際は、目標座標で部隊待機させて士気回復を待った方が兵損が減らせる」と紹介しましたが、“待機中に「行軍事故」が起こり得る可能性もある” 為、今回は『視野システム』について紹介させて頂きました。

第十章に関する紹介は以上とさせて頂き、次回からは第十一章『三軍之士(さんぐん の し)』について紹介したいと思います。

=第十一章チュートリアル= に続く

Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

まだコメントがありません。